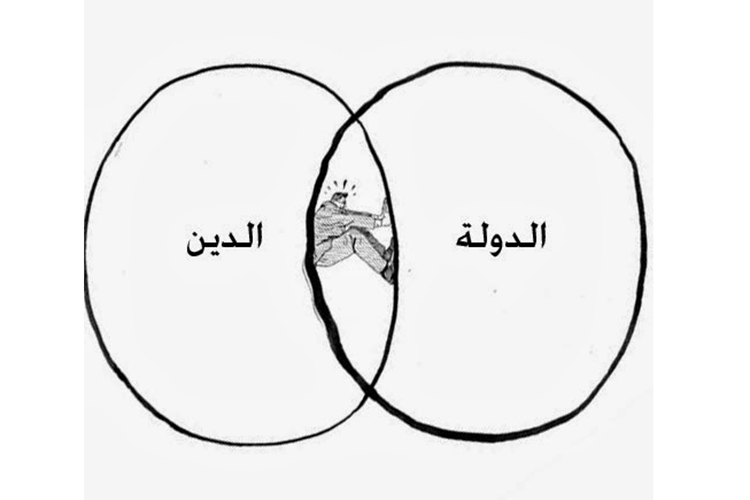

مقارنة بين نموذجَي الدولة الإسلاميّ والعلمانيّ

في الجدل الدائر بين العلمانيين والإسلاميين، وحين يطالب العلمانيون بفصل الدولة عن الدين كضرورة للتقدّم والتطور واللحاق بركب العصر، يردّ الإسلاميون في كثير من الأحيان بأن الدول العربية الراهنة هي ليست إسلامية، بل هي أقرب إلى العلمانية بكثير، ما يعني - برأيهم - فشل العلمانية في إخراج المجتمعات العربية من أزمتها، وليس ذلك فقط، بل ولعبها دوراً أساسياً في التسبّب بهذه الأزمة، التي يحيلونها أساساً إلى بعد الناس عن دينهم ويرون الحلّ في العودة إلى الدين السليم المبسّط بشكل خيالي رومانسي في حدود الالتزام بالأخلاق والواجبات الدينية، والمشروط بالطبع بالدولة الإسلامية، التي يرون نموذجها البعيد في دولة الخلافة، والقريب في السلطنة العثمانية.

بناء على ذلك تصبح كل الحكومات الملكية المطلقة غير المفصولة عن الشريعة، والحكومات العسكرية البوليسية والأنظمة الشمولية التي يتحالف فيها رجال السلطة ورجال الدين معاً، كلّها علمانية!

فكيف يمكن أن يكون كل هذا حقيقي؟!

وأين العلمانية في هذه الحكومات، وفيها قوانين الزواج وتنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة والميراث والشهادة القضائية كلها تقوم على أسس دينية؟

ولماذا ما يزال الإسلام يُعتبر هو المصدر الأساسي للتشريع ودين رئيس الدولة، والدساتير والقوانين ممنوعة من الخروج عن إطاره حيث توجد رئاسات ودساتير مفترضة؟!

ولماذا عند وجود الطوائف ما يزال نظام المحصاصة الطائفية معمولاً به بشكل علنيّ أحياناً، وضمنيّ في سواها ؟!

ولِمَ ما تزال الحسبة موجودة في معظم هذه الدول، وكثيراً ما يُشهر سيف التكفير بشكل رسمي في وجوه المفكرين والأدباء والفنانين وسواهم؟

هذا ويمكننا أيضاً إيراد الكثير والكثير من الأمثلة المؤكَّدة عن تناقض أنظمة الحكم العربي مع العلمانية، ومع ذلك فلا يمكن وصفها جميعاً بأنها إسلامية، إلا أنها جميعها غير مفصولة عن الإسلام، وإن اختلفت الدرجات والأشكال بينها.

إذا ما هي طبيعة الحكومات العربية بشكل عام؟

هذه الحكومات لا يمكن أن تنطبق عليها مواصفات الدولة الحديثة، لا بشكلها الديموقراطي الليبرالي، ولا بشكلها الشمولي، وهي نظم سلطانية وزعامية الطابع، حتى وإن اتّخذ البعض منها الشكل الرئاسي ظاهراً، وفيها تختلط السلطة بالدين والعرف، ولا تمتلك الدولة بنية مؤسّساتية متبلورة فاعلة، والقوانين فيها –رغم اختلاطها بالدين والأعراف والمواريث – هي أيضاً شكلية أكثر بكثير منها فعلية.

وواقعياً رغم بعض النجاحات التي تحقّقت في بعض البلدان في المجال الاقتصادي، وهو فيها مجال ريعي خدمي استهلاكي، فبشكل عام لم تنجح أية حكومة عربية في بناء دولة صناعية علمية ذات اقتصاد إنتاجي حقيقي، ولا في بناء مجتمع وطني حديث، أو دولة مؤسّسات وقوانين حديثة.

وقد فشلت أيضاً كل أنظمة الحكم العربي في تخطّي البنى المادون مجتمعية المنتشرة كالطائفية والعشائرية والعرقية، بل كثيراً ما كرّستها أكثر، ونفس الكلام يقال عن حال الذهنية الغيبية والعصبيات الانتمائية والمعتقدية والتقاليد الذكورية وهلمّ جرا..!

وما يزال الدين مخلوطاً بالسياسة، فغالباً ما يستخدمه الحكّام لترسيخ حكمهم وشَرْعنته، أو يستخدمه المعارضون لاستقطاب الناس وتجنيدهم لانتزاع الحكم، وما تزال البيئة العربية من أخصب البيئات لإنتاج التطرّف الديني والعنف التكفيري والصراع الطائفي والعرقي!

فأين الدولة العلمانية من كل هذا؟!

واقعياً عند طرح أية مشكلة، يجب تحديد بالضبط مكامنها ومواضعها الحقيقية، والمشكلة هنا يجب أن تُطرح على صعيدين، هما صعيد الدولة، وصعيد المجتمع، رغم أنهما لا ينفصلان! ومن الضروري القول سلفاً أن النماذج الحكومية القائمة في كل المناطق العربية، قد فشلت بشكل عام- وإن اختلفت درجات الفشل نسبياً- في تحقيق استحقاقات الدولة القوية والمجتمع الصحيح، وبنائهما.

لكن لكي لا يكون الكلام فضفاضاً، فالمقصود بالدولة القوية، هي الدولة القادرة على حماية نفسها وشعبها من أي عدوان خارجي أو تخريب داخلي، ذات المؤسّسات المتبلورة المتماسكة، والمحكومة بالقانون، وذات الاقتصاد الإنتاجي القوي، الصائنة لحقوق أبناء شعبها على كافة الصُّعد، والضامنة لتلبية ضروراتهم الحياتية المختلفة.

والمجتمع السليم، هو المجتمع المعافى من المشاكل الاجتماعية بمختلف أنواعها، من هيمنة التقاليد والأعراف اللاعقلانية والتسلّط الدنيي أو العرقي أو العشائري أو الذكوري أو البوليسي، إلى الحرمان الاقتصادي، والصراع الداخلي..وما شابه.

وبالطبع لا يمكن الفصل بين حال الدولة وحال المجتمع، لكن الدولة يجب أن تكون هي المسؤولة رسمياّ عن عملية البناء على كافة الصُّعد، اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً، فهي البنية المنظّمة والمخوّلة والمكلّفة بإدارة المجتمع وقيادته وتنظيم أعماله وأموره، لتحقيق احتياجاته والسير المتواصل به نحو الأفضل.

وهكذا نكون قد وصلنا إلى مفهوم "الدولة البنّاءة"، التي لا بدّ من وجودها لقيادة المجتمع وتطوّره الحضاري.

وكما سلف، فهذه الدولة لكي تكون دولة ناجحة بالمفهوم العصري، فهي يجب أن تكون دولة علم وقانون وعدل وحقّ بدرجات كافية.

فهل يمكن بناء هذه الدولة على أساس إسلامي، وأيهما أفضل وأضمن، بناؤها على أساس إسلامي أم على أساس علماني؟ وما موقف كل من الدولتين، العلمانية والإسلامية، من قضايا جوهرية كالديمقراطية، وحقوق الإنسان والحرّيات المدنية وشؤون المرأة، وقضايا الاختلاف الديني والقومي، وما موقف كل منهما من حيث المبدأ والواقع من العقل والعلم؟ وأيهما أكثر فاعلية في البناء وأقدر على التغيير عندما لا يلزم التغيير، وأقل عرضة للاستغلال من قبل الانتهازيين وذوي المصالح الخبيثة؟!

واقعياً لا بدّ من الاعتراف بأن الدولة العلمانية هي وحدها القادرة على إطلاق يدي العقل والعلم بشكل كامل، أمّا الدولة الدينية فستضعهما دوماً تحت سقف الدين، المحكوم فعلياً من قِبَل رجال دين غير علميين، ويقرّرون وفقاً للمرجعية المقدّسة التي يتبعونها، إمّا حسب شكلها الموروث من الماضي الذي كثيراً ما يغدو إسقاطياً وفرضياً وقسرياً على الحاضر، أو يجتهدون وفق فهمهم الخاص للمرجعية المقدّسة القائمة على الإيمان التسليمي، وليس على العقل والعلم، وإذا ما كنّا في نظام حكم شمولي أو فردي، والدولة الدينية لا يمكنها عملياً إلا أن تكون دولة فردية أو شمولية، فسيكون هؤلاء فعلياً بدون رقابة أو مساءلة!

أمّا العلمانية فتعامل الحاضر بالحاضر والواقع بالواقع، والكل لديها يخضع للمراقبة والمساءلة، والأهمّ هو أن العقل والعلم هما الأساس والمرجعية عند معالجة أية مشكلة أو اتّخاذ أي قرار.

أمّا في مسألة الديمقراطية، فالدولة العلمانية الحديثة لا تنفصل عن الديموقراطية وتترابط معها بشكل جوهري،وإن حدث انفصال فهذا يعني النقص أو النكوص، أمّا الدولة الدينية فلا يمكنها فعلياً أن تكون ديمقراطية، فالديمقراطية تعني التعدّدية والاختلاف والتنوّع والتغيير في كل الميادين وبشكل غير محدود، وهذا له فائدة جمّة، فهو يعطي إمكانيات تعدّد الخيارات، والمفاضلة أو المكاملة بينها، والمفاضلة تعني التنافس بينها فتجعل كلاً منها بحدّ ذاته أفضل، أمّا المكاملة بينها فتعني الجمع بين حسناتها وتلافي عيوبها، هذا ناهيك عن إمكانية الاستبدال والتغيير المتاحة دوماً لتجاوز أي خيار يثبت فشله أو عدم فاعليّته والبحث العقلاني والعلمي عن بديل له، وهذا كله يجعل الفرص أغنى وإمكانية العمل أفضل والنجاح أضمن، لكن هذا لا تتيحه الدولة الدينية، فهي لديها مبدأ المقدّس السرمديّ الذي لا يقبل الاختلاف والتعدّد والتغيير، والبناء لديها يتمّ على هذا المقدّس، الذي يمنع الاختلاف والتعدّد في جلّ القضايا الجوهرية في الحياة، فمثلاً التعدّد المعتقدي أمر جدّ محدود ومقيّد دينياً، وكذلك قضية المرأة ومساواتها مع الرجل، وهلمّ جرا..

والنقطة الأخطر، هي في الشكل السياسي السلطوي الذي ستّتخذه الدولة الدينية، فهل هي ستعتمد على الحكم الفردي تحت مسمّى المستبدّ العادل، وتعيد إنتاج شكل دولة الخلافة السلطاني، أم أنها ستقبل بتعدّدية حزبية وتداول سلطة انتخابي ضمن الحدود الدينية؟!

طبعاً الشكل الاستبدادي ستكون نهايته الحتمية الفساد والانهيار ولو طال الزمن، وهذه قضية لا جدلَ فيها، أمّا الشكل التعدّدي التبادلي، فبإمكانه من حيث المبدأ حماية الدولة الدينية من الفساد بدرجة ما، ولكن هنا يبقى السؤال عن حدود هذا التعدّد المشروط بالحدود الدينية، المقتضية وجود سلطة دينية خارج إطار هذا التعدّد، ما يجعلها ذات صلاحية وسلطة كاملتين، ويضع في أيديها مفتاح تحديد مجال التعدّد وتوسيعه أو تقليصه وفقاً لإرادة غير مراقبة وغير مُسائلة وغير منافسة، وهذا حقيقةً عبارة عن عودة مرنة إلى نموذج الاستبداد.

وعلى أية حال لا يمكن اعتبار نموذج الحكم التداولي الديني إلا شكلاً مخفّفاً من أشكال الشمولية، فهو دائماً مسقوف ومؤطّر بالعقيدة الدينية، التي لا تسمح له بأي تجاوز لها واختلاف عنها.

أمّا العلمانية، فليس لديها خطوط مقدّس غيبي محرّمة حمراء محظور تخطّيها ولا إشارات مرور سرمدية مفارقة يحرم تجاوزها، وفي إطار العقل والعلم والصالح الإنساني خياراتها دوماً مفتوحة، واحتمالاتها غير محدّدة، والتعدّد بما يوفره من إيجابيات التكامل والتنافس لديها أوفر بكثير، وبالتالي فقدرتها دوماً على الحلّ أكبر وأسرع بكثير.. فمثلاً عند معاناة دولة من تضخّم سكاني، تستطيع الدولة العلمانية بسهولة أن تسنّ قانوناً لتحديد النسل، أمّا الدولة الدينية، فهي إمّا سترفض ذلك وتعتبره حراماً، وفي حالات مشابهة إن لم ترفض سنّ قانون فستدخل في تردّد كبير حوله خشية الوقوع في الحرام، وهذا قد يمنع القرار، أو يأتي به بعد تأخّر وضياع وقت ثمين.

أمّا قضية العلاقة مع الآخر، فهي في الدولة الدينية جدّ خطيرة، فهنا سيكون هذا الآخر قي حال وجوده إمّا موضعاً للإلغاء بدعوى التكفير، أو موضع انتقاص، أو موضع محاصصة، وهذه خيارات كلها سيّئة، فالإلغاء هو فعل إجرامي، والانتقاص يخلق الإحساس بالغبن والتوتّر، وقد يتطوّر إلى حدّ الانفجار والصراع، هذا عدا عن كونه لا يعدل بين الناس على أساس الحقّ والكفاءة الإنسانيين، والتحاصص بدوره هو عدا عن كونه تكريساً لحالة الانقسام الفئوي المتوتّرة، المانعة لنمو ونضج الهوية الوطنية واستقرار البناء الوطني، فهو أيضاً ليس عادلاً لا بحقّ الفرد ولا المجتمع، فهو كثيراً ما يضع الأقلّ كفاءة في موضع من هو أكفأ وأجدر؛ لأن الحصص الفئوية تفرض ذلك.

وعليه فالدولة الدينية لا تستطيع تقديم أي حلّ جذري لمشكلة العلاقة مع الآخر، وكل ما تفعله هو التعامل مع هذه المشكلة بأسلوب إدارة الأزمة.. وتخفيف أو رفع درجة مأزوميّتها، وهذا دوماً مهدِد بفقدان زمام السيطرة على الأمور، ناهيك عن كونه عرقلة لنمو الهوية الوطنية واستقرار البنية الوطنية، وتكريس وتعميق لحالة الانقسام الفئوي.

وفي مسألة "الوطنية" بالضبط.. لابدّ من القول أن الدولة الدينية لا يمكنها فعلياً إنتاج حالة وطنية حقيقية، فهذه الحالة تقتضي وجود هوية وطنية، أمّا الدولة الدينية فهي تعتمد هوية دينية، وهذا يضع الهوية الوطنية إمّا في موضع مواجهة مع الهوية الدينية أو في موضع تبعية لها، ولا ينتج حالة وطنية سليمة، وإنما يرسّخ الهويات المللية والعصبوية.

علمانياً، الدولة العلمانية هي وطنية بالكامل وإنسانية بالكامل، فهي تتبنّى الهوية الوطنية وتنّميها، وتساوي بين كل أبناء الوطن من أي دين أو معتقد أو قوم أو جنس على أساس إنساني، وهي بذلك تكون الأنسب بجدارة وامتياز للحالة الوطنية.

أمّا في مسألة الحرّيات، فهذه المسألة جدّ خطيرة أيضاً في الدولة الدينية، فالدولة الدينية عادة ترى في دينها – بل ومذهبها- الدين الوحيد الصحيح، والآخرون، هم إمّا كفّار أو ضالّين أو زنادقة أو هراطقة.. وهلمّ جرا..، وعادة الدولة الدينية لا تسمح بأي انفتاح عقائدي، وترفض أية مساواة عقائدية، وهي تمنع أية مفاعيل عملية أو سلوكية أو عملية مرتبطة بالاختلاف العقائدي أو مترتّبة عليه، وأبسط مثال على ذلك هو أن الزواج المدني ما يزال حتى الآن غير معمول به في كل الدول العربية نتيجة ضغط القوى والمرجعيات الدينية التي تحارب بقوة هذا الزواج وتكفّره وتعهّره، كما أن الدولة الدينية دائما تسلك مسلك التمييز العنصري الديني، ومن النادر ألا تتبع سياسة الاضطهاد.

طبعاً من الممكن نظرياً الكلام عن دولة دينية متسامحة يتّسع فيها هامش الاختلاف والتعدّد العقائدي، وهذا بالطبع يقتضي درجة عالية من التنوير وعقلنة الدين، ولكن ما نراه على أرض الواقع الراهن عربياً وإسلامياً، هو أن جلّ دعاة الدولة الإسلامية هم من العناصر المتشدّدة أو المتطرّفة، ذات الرؤى السلفية والعقلانية المتدنّية أو الغائبة، وهؤلاء لا يُنتظر منهم إلا العنصرية والاضطهاد.

أمّا العلمانية فهي لا تميّز بين الأديان والمعتقدات والأفكار، وتعطي حرية التديّن والاعتقاد والتفكير، وتساوي بين أصحاب الأديان والمعتقدات والأفكار والانتماءات المختلفة، والإنسان فيها يُعترف به إنساناً بناء على إنسانيته المحضة، التي تتجاوز الجنس والدين والقوم والمعتقد وأية صفة أخرى، وعلاقته تتمّ مع الدولة على أساس إنسانيته ومواطنته وبشكل فردي محض، وبمعزل عن كل ما تقدّم من صفات.

ولكن في الوقت الذي تقيم الدولة العلمانية العلاقة بينها وبين مواطنها على مفهوم المواطنة ذي المضمون الإنساني المحض والأساس الفردي التام، فهي تضمن كل حقوقه الإنسانينة، وتقيّمه وقفاً لكفاءاته الإنسانية، ولا تضع بينها وبينه أي وسيط كالجنس أو الدين أو القوم أو الحزب أو غيرها، فهي تحيل كل ذلك إلى الشأن الخاص، وتعتبرها حقوقاً إنسانية مُصانة للجميع بشرط سلميّتها التامة، لكن ذلك لا يعني بالطبع إعطاءها العصمة والحصانة ومنعها من النقد والمناقشة العقلانية وجدل الاختلاف.

وبالنسبة لقضية المرأة، فالعلمانية تعتبرها إنساناً مساوياً للرجل في الإنسانية، وهذا يعني إعطاءها نفس الحقوق وإتاحة نفس الفرص لها، أمّا إسلامياً فما تزال الأطروحات الجندرية التمييزية تتراوح بين بعض المرونة والتشدّد والتطرّف، فهي عورة ناقصة عقلٍ ودينٍ عند المتطرّفين، وهي يجب أن تبقى في موضع التبعية والوصاية بالنسبة للرجل في الحالات الأمرن.

مع ذلك يمكن نظرياً الكلام عن إمكانية ظهور إسلام تنويري يكون منصفاً للمرأة أكثر، وهذا بالطبع يقتضي تجديداً حقيقياً في الإسلام، لكن الغلبة على الساحة هي حتى اليوم هي للمتشدّدين والمتزمّتين والمتطرّفين، وبالنسبة لهؤلاء، تعتبر دعوى التجديد الديني عدواناً حقيقياً على الدين، ومحاولة لتزييفه وإفراغه من محتواه.

خلاصة، من الممكن الكلام عن دولة ناجحة بدرجة ما وإلى حدّ ما في ميادين العلم والاقتصاد والصناعة والإدارة والقانون، تقوم على أساس ديني، لكن إمكانية النجاح هي أقل بكثير على المستوى الاجتماعي، وهذا ينعكس سلباً على الدولة الدينية، ويبقيها في حالة مستمرّة من عدم الاستقرار الجوهري، هذا ناهيك عن مخاطر استغلال الدين في السياسة.. وتسييس الدين من قبل ذوي المآرب الخبيثة، وعن قابلية تحوّل الخلافات السياسية إلى خلافات دينية، وتسبّب كل هذا وذاك بالفتن والصراعات المدمّرة.

أمّا الدولة العلمانية فهي دولة العقل والعلم اللامحدودَين، وكل سبل النجاح مفتوحة أمامها بدون حدود، وقدرتها الدائمة على تنمية وتطوير المجتمع هي دوماً أكبر وأسرع بكثير، هذا طبعاً من حيث المبدأ، فحتى هنا تبقى إمكانيات الخطأ والصواب والفساد قائمة وخطيرة، إلا أن احتمالاتها ومخاطرها أقلّ بكثير، وإمكانيات تلافيها وإصلاحها أكثر كبراً وسرعة.

والدولة العلمانية لا يمكن استغلال علمانيتها من قبل الانتهازيين، فلا يمكن فيها تجييش وتجنيد الناس على أساس علماني، فالعلمانية هي منهجية وليست عقيدة ولا إيديولوجيا، ولأنها كذلك فهي تقبل الاختلاف والتعدّد، وعند الخلاف يُدار هذا الخلاف ويُحلّ بشكل سلمي، ولا يتسبّب بأي صراع.

وبناء على كل ما تقدّم نصل إلى خلاصة مفادها، أن العلمانية ذات الحدود المفتوحة، والمتلازمة دوماً مع الديمقراطية، تتفوّق جداً على أية سياسة دينية في الصلاحية لبناء الدولة البنّاءة وإقامة المجتمع السليم المتطوّرَين دوماً.

لكنّ الواقعية تقتضي القول إن العلمانية هي هنا شرط لازم في عملية البناء هذه، ولكنها ليست وحدها بالشرط الكافي، وهذا ما نستقرئه ببساطة من واقع الدولة الصناعية الغربية المتقدّمة، التي ما تزال بعيدة عن النجاح الحقيقي في بناء نموذج المجتمع الإنساني غير المأزوم، فالرأسمالية المتوحّشة –كما يصفها الغربيون أنفسهم- خلقت تفاوتات طبقية ضخمة في المجتمع مترافقة بتفاوتات صارخة في مستويات المعيشة، ينجم عنها تناقضات وتوتّرات اجتماعية جمّة قابلة للتفاقم إلى حدّ الانفجار، هذا ناهيك عمّا تنشره وتفرضه الطبيعة الرأسمالية من ثقافة الاستهلاك اللاثقافية، وما يرتبط بها من تدنّي الروح الاجتماعية والثقافة الإنسانية، وهذا يضاعف حدّة الأزمة ومخاطرها، وما تزال القوى الرأسمالية المهيمنة تتبع حيالها مبدأ إدارة الأزمة وليس حلّها، وهو مبدأ براغماتي محض في حقيقته ومفرغ من الرؤية الإنسانية، كما أنه من الناحية العملية نفسها شديد المخاطر ويشبه اللعب بالنار، والأزمة الاقتصادية الأخيرة التي مضى على بدايتها عقد من الزمن تقريباً، ولم تنتهِ كل تداعياتها ومفاعيلها حتى الآن، والتي كادت تودي بالاقتصاد العالمي ككل إلى الانهيار هي خير مثال على هذا الكلام!

لكن الكلام المخصص في هذا الشأن لا يدخل الآن في نطاق موضوعنا.